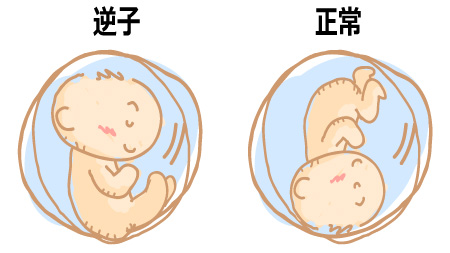

逆子とは何か?

赤ちゃんは本来、出産に向けて頭から産道を通った方がスムーズに出産が出来るため子宮口に頭が向いているのですが、子宮内で赤ちゃんの頭が下向きではなく上向きになってしまい頭がお腹の方を向いてしまう状態のことを「逆子」と言います。

妊娠初期から中期にかけては赤ちゃんも小さく子宮内が広いスペースがあるため、赤ちゃんは上を向いたり下を向いたり頻繁に動き回っているのですが出産後期になってくると赤ちゃんも成長して動き回るスペースが狭くなり徐々に動きが少なくなります。

また、この時に赤ちゃんの頭が重くなり自然と下を向くようになり出産に向けて固定されます。

しかし、下を向くべき時期になっても上を向いたまま子宮内のスペースが少なくなってしまうと上を向いたまま固定をされてしまい逆子になってしまうのです。ただ、何かしらの処置をすれば出産時までには約95%以上の逆子は良くなりますのでご安心下さい。

芸能人も逆子を治しています

2016年の4月に女優の釈由美子さんがご自身のブログで逆子だったことを明かし、お灸で治したということを書かれておりました。

こちらが実際の記事になります。

http://ameblo.jp/yumiko-shaku/entry-12154882317.html

主治医からはこの時期はまだ動きが大きいので焦る必要はないと言われていたようですが、早めにお灸で対処したのが結果的に良かったのかなと思います。

また、森三中の大島美幸さんも妊娠30週で逆子になり、逆子体操とお灸をやっているという内容が旦那さんのブログに書かれておりました。

こちらが実際の記事になります。

http://ameblo.jp/smile-osamu/entry-12015382270.html

やはり自然分娩が一番ですね。旦那さんも安堵した感じがブログからも伝わってきます。

トイレの神様での歌で有名なシンガーソングライターの植村花菜さんがお灸で逆子を改善されたとご自身のブログで語られています。

こちらが実際の記事になります。

http://ameblo.jp/uemurakana/entry-11972422924.html

お灸だけでなく逆子が治りやすい寝る向きというのがあります。

山本モナさんや小森純さんもお灸と逆子体操で頑張っていたり、はしのえみさんもお灸で予防などをしております。

妊婦さんの約7割は妊娠中1回は逆子の状態になると言われております。なので、全然焦る必要はないのです。芸能人の方々も1種類だけでなく色々逆子に効くことを試して結果を出しております。

これを読んでいるあなたも逆子で悩んでいる、または逆子予防をしたいと思っているのではないでしょうか?

逆子に関する基礎知識を知ってもらい、少しでも不安を解消して頂ければ幸いです。

逆子の社会情勢

女性の社会進出による心身の負担や食事やファッションによる体の冷えなどが原因で、逆子は近年増加傾向にあります。また、高齢出産による影響や添加物や海外からの輸入食品などが考えられます。

厚生労働省による統計では分娩(ぶんべん)における帝王切開の割合は、1984年では7.3%ですが1990年になると10.0%まで高まり、2009年には全国の帝切率は18.4%となりました。

2011年の時点では19.2%となり、約5人に1人は帝王切開で出産する時代となっており、現在ではもっと増えていることが予想されます。

母体と赤ちゃんの安全を第一に考えて帝王切開をする病院が増えており、帝王切開がとても身近なものとなってきております。

上記のデータは逆子以外の帝王切開も含まれているため、逆子の5人に1人が帝王切開というわけではありませんし、逆子の9割は治り自然分娩できると言われてはおります。

ただ、28週で逆子のままということは体質的に他の妊婦さんよりも逆子のままでいる確率が高くなるわけですので、何かしらの治療は行うことをオススメします。

逆子の種類

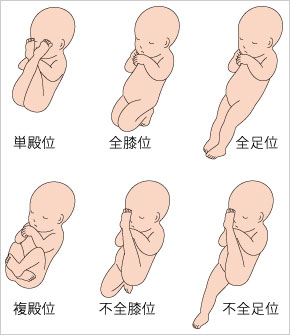

逆子にも種類がありますが、大きなくくりで見ていくと「殿位」「膝位」「足位」の3つに分類されそこから更に細かく分類をされていきます。赤ちゃんの位置によって胎動の感じ方変わってくるので主治医の先生に確認しておくのも良いでしょう。

【殿位】

①単殿位・・・赤ちゃんのお尻が下を向き、両足が上を向いている状態となります。

②全複殿位・・・赤ちゃんのお尻が下を向き、両膝が曲がっている状態。イメージ的には体育座りの姿勢になります

③不全複殿位・・・ほとんど全複殿位と同じ姿勢ですが、片足だけ上げている状態になります。

【膝位】

①全膝位・・・膝のお皿が下を向いている状態で、両膝を曲げている。

②不全膝位・・・片膝だけ曲げて下を向いており、もう片方の膝は上に上がっている状態になります。

【足位】

①全足位・・・両足がピーンと伸ばして、子宮の中で立っている状態になります。

②不全足位・・・片足は曲がっていて足を上げているけれども、もう片足はピーンと伸びきった状態になります。

逆子にもこれだけの種類があるのですが、分娩時の危険度としては殿位・膝位・足位の順番となっております。

また、逆子の状態によっても対処方法も変わり、寝る向きや逆子体操のやり方も変えた方が良いので主治医のアドバイスを受けて下さいね。

妊娠後期に逆子になる原因は?

【お母さん側に原因が考えられる場合とは?】

①骨盤が小さいことで赤ちゃんがスムーズに動くことが出来ずに妊娠後期でも下を向けずに固定されてしまうケース。

②子宮が奇形状態になっていたり筋腫などがある場合や胎盤の位置に異常がある場合は逆子になりやすくなります。

子宮内に筋腫があることで子宮内のスペースが少なくなり、赤ちゃんが回転しづらくなるからです。

③赤ちゃんは温かい方に顔を向ける傾向があります。その場合、子宮が冷えていると赤ちゃんは温かいお腹の方

に顔を向けるようになり逆子の原因となってしまいます。また、子宮内が冷えていると赤ちゃんの動きが低下

するため逆子になりやすくなります。

【赤ちゃん側に原因がある場合】

①赤ちゃんが奇形だった場合や低出生体重児の場合は、逆子になったり治療をしても逆子が戻りにくくいことがあります。

②双子や三つ子の場合は子宮内にスペースがなく赤ちゃんの位置関係によって逆子が戻りにくくなる場合があります。

③赤ちゃんの呼吸機能が低下したり、双子だったりすると羊水の量が変わってくることでなることがあります。

羊水が800ml以上ある場合は羊水過多症になり、羊水が200ml以下になった場合は羊水過少症となりいずれも逆子の原因となりやすくなります。

逆子になりやすい時期は?

通常、妊娠28週目までに赤ちゃんの頭が下を向いていないと逆子という扱いになります。

28週目までは赤ちゃんは頻繁に動き回っており、赤ちゃんの頭が徐々に重たくなることで下を向くようになり出産の時期に備えていくため、遅くても31週頃までには戻っていないと動き回る余裕がなくなってしまいます。

32週を過ぎてくると赤ちゃんも大分大きくなり羊水も少なくなってきて、自力で戻ることが中々難しい状態になってきます。

そのため、妊娠7~8ヶ月前後は逆子になりやすい時期と考え赤ちゃんの頭の位置にも気を付けていき、28週の時点で逆子だと診断された場合はいち早く逆子治療をすることをオススメします。

逆子を治す方法

【逆子体操】

逆子体操の目的としては骨盤周りの血流を良くして子宮内に血液を送り冷えを改善させて赤ちゃんに動きを出してあげたり、骨盤周りの筋肉や関節を緩ませてあげることで骨盤内にスペースを作り赤ちゃんが動きやすい状態を作ってあげることで、赤ちゃんが自力で元に戻るように促してあげることが目的となります。

【上向きの場合】

やり方は、上向きで腰と床の間にクッションをつくり、身体を反らせてブリッジのような状態を10分間キープさせます。

10分程度終わったら、横向きなど少し姿勢を変えて身体を休ませることをオススメします。

※逆子体操を行う際に腰を反らせ過ぎたりすると腰痛の原因になります。

別名ブリッジ法とも言われております。

また、切迫早産を示唆されている場合は危険なので医師の判断元行うようにして下さい。

【横向きの場合】

赤ちゃんの背中が上を向くようにすると回転しやすくなるので、赤ちゃんがどっちを向いているのか事前に病院で確認を行い実施するようにして下さい。

また、上向きやうつ伏せはやり方を間違えると腰痛のリスクも出てきますが横向きは腰痛になりづらいので、元々腰痛持ちの方は横向きになるのも効果的です。

【うつ伏せ】

うつ伏せで両膝を床に付けてお尻を突き上げるようにします。この時に胸の辺りにクッションになるものを置きお腹の力を抜きリラックスすることを心掛けましょう。15分程度を目安にしてください。

逆子体操はいつから始めるの?

28週以降も頭が上を向いていると逆子と診断されます。逆子体操は28週を過ぎてからで大丈夫ですよ。

最近ではネット内でも動画などで逆子体操の紹介があったりもしますが、やり方を間違えてしまうと逆に逆子になるリスクが高くなったり、腰痛の原因になってしまうのでフォーム確認も踏まえて主治医に相談すると良いでしょう。

逆子体操をやる時間帯

赤ちゃんは大体30分前後くらいで起きたり眠ったりしていますので、胎動が止まった時は寝ていることが多いです。

胎動が始まったらよく動く時間帯というのを覚えておき、逆子だった場合は胎動が活発な時にお灸や逆子体操を行うと治りやすいですね。お灸はご自宅でも出来る物もあるので逆子専門鍼灸院で相談してみるのも良いですね。

【鍼灸治療】

主に逆子に効くとされている「三陰交」と「至陰」という2つのツボがあり、この2つにお灸をすることで高い確率で逆子は良くなります。

主に逆子に効くとされている「三陰交」と「至陰」という2つのツボがあり、この2つにお灸をすることで高い確率で逆子は良くなります。

逆子体操と併用して行うことでより効果的に治療を行うことが出来ますがいずれにしても、逆子だと分かった段階で受けることをオススメします。

羊水が少ない場合は「復溜」というツボを使ったり、骨盤内が狭い場合は「帯脈」というツボに鍼を刺すことも効果的とされています。

※ただし、ご自宅でお灸などをやる前にしっかりと専門の鍼灸の先生にご相談下さい。

【外回転術】

外回転術は医師が行っていきます。約60%の確率で逆子が治るとは言われていますが、子宮が圧迫されることで母体や赤ちゃんに負担がかかり、場合によっては緊急手術を行わなければいけないこともありますので、もし行うとしたらベテランで経験豊富な先生にすることをオススメします。

やり方は、医師がお腹に手を添えて外から赤ちゃんを回転させる方法となりますが、この時に赤ちゃんに急な刺激が入るため赤ちゃんの心拍数が上がったり、外から刺激を加えるため子宮内を傷つけてしまう恐れがあり外回転術の約2%の確率で緊急の帝王切開になります。

また、今まで帝王切開の経験のない人や羊水が正常値であること、胎盤の位置がしっかりあり赤ちゃんがある程度成長していないと難しいため時期やタイミングを慎重にみていく必要があります。

逆子のリスクとポイント

出産の時期になっても逆子のままだった場合の多くは帝王切開となります。その理由としては逆子のままですと出産時に頭が出にくく時間が掛かることで低酸素状態のリスクが高まります。

低酸素状態になると出産後に何かしらの後遺症が残る危険性があったり、出産時に仮死状態となる危険性が出てきたりするので、赤ちゃんや母体の安全性を優先として帝王切開を行う病院が増えています。

しかし、帝王切開にもリスクがあります。

・出産後の生理痛がひどくなり

・不妊症の原因になる

・二人目の出産の時にも帝王切開になる

・傷口の周囲が癒着する

・保険に入りづらくなる

・婦人科疾患や内臓疾患のリスクが増える

・腰痛になりやすい

帝王切開をすると大きな傷跡が残るため、血流が悪くなり病気等のリスクが高くなります。

親が健康で元気だからこそ子供も元気にたくましく育つものです。

帝王切開で良いやと割り切る前に自然分娩で安全に出産出来るように頑張りましょう。

【お腹が通常よりも張りやすくなる】

逆子だけが原因というわけではありませんが、逆子の方はお腹が張りやすい傾向にあります。

羊水の量だったり筋腫の方、子宮内が狭い方などは逆子になりやすいので、これらがお腹が張ってしまう要因になっていることが考えられるので、お腹の張る頻度があまりにも多い場合は早めに医師に相談をすようにして下さい。

【切迫早産のリスクが高くなります】

非常に稀なケースになりますが、赤ちゃんの手で子宮口の方に刺激された場合、頭で触っている時と比べて破水の確率が上がると言われています。

なので逆子と診断された場合は急な破水も考えられるので、そのような事態が起こった際にすぐに行けるように意識はしておきましょう。

【へその緒が首に巻きつく可能性が上がる】

逆子になるとへその緒が首に巻きつきやすくなると言われていますが、実際は正常な場合でも首に巻きついているケースはあり、きつく巻きつく可能性は極めて低いです。

しかしながら、首に巻きついた状態で逆子治療を行うと回転した時に強く巻き付く可能性もあるので医師の判断のもと安全性を確認してから逆子治療を始めましょう。

逆子は絶対帝王切開?

大体34週時点で逆子が治っていなかった場合は安全に出産させるために多くの治療院は帝王切開を勧めることが多いのですが、「殿位」だった場合でお尻が真下にある状態は自然分娩のケースになる場合があるのでしっかり医師と相談をするようにして下さい。

ただし、片膝が外側に向いている不全複殿位の場合は帝王切開になることがほとんどです。

帝王切開を判断するタイミングとは?

多くの病院では28週~34週くらいまで逆子を治すようにアドバイスをされ、35、6週になっても治らなければ高い確率で帝王切開を検討されます。

逆子でも赤ちゃんの姿勢によっては低リスクで自然分娩での出産も可能になってくるので事前に赤ちゃんが今どんな姿勢なのかを確認しておくと良いでしょう。

帝王切開をするしない、逆子体操をするしないは病院や医師によっても判断は変わってくるので、しっかりと先生と相談をしたうえで決断するようにしていきましょう!

日常生活で出来るセルフケア

【ストレスを溜めない】

妊娠中は特に期待と不安によって気持ちにもムラがあったり、仕事を出産ぎりぎりまで行う方も増えてきていることで肉体的な疲労感もあります。

そんな中で逆子だと告げられると大きなストレスとなったり、気負い過ぎてしまいそのストレスが逆子を治す妨げとなるので、高い確率で治りますので気負い過ぎずに気晴らしをしながら治すと良いでしょう。

また、仕事がタイトな方は身体への負担が大きいので労働時間や出勤日数の見直しをすることをオススメします。

【食事の見直し】

逆子になる原因の1つに子宮内の冷えが考えられます。特に妊婦さんは体が暑く感じてしまい、ついついアイスや冷たい飲み物を欲してしまいます。

また、パンやパスタなどの小麦が入っているものは身体を冷やしやすいので、毎朝主食がパンの方等は白米に変えるなどの工夫をすると良いですね。

【服装の見直し】

逆子になりやすい方は家の中で裸足でいたり、下半身露出するようなズボンを履いていたりすると逆子も治りづらいので、とにかく身体を温めるような服装を心掛けましょう。

【軽いウォーキング】

軽いウォーキングはストレスを緩和させたり、子宮や羊水の動きを良くしたりする効果があります。

安静にしたい気持ちはあると思いますが、医者に止められていないのであれば家の中にずっといるよりもリフレッシュを兼ねて外出すると良いですね。ショッピングやペットとの散歩とかもおススメです。

【赤ちゃんに積極的に話しかけましょう】

お腹の中にいる赤ちゃんは外からの声が聞こえていると言われております。また、お母さんの気持ちが赤ちゃんに伝わるそうなので、優しく気持ちを込めて「頭は下だよ~(*^▽^*)」とか「元気に生まれてきてね~(^^♪」などの声掛けをしてあげると良いですよ。

また、旦那さんにも話しかけてもらったりするのも効果的ですし、旦那さんのパパになるという自覚も出てきます。

お灸の代わりになるもの

ただ、ツボの効果をしっかり活かすためにも専門の鍼灸院に行って正しいツボの位置を教えてもらい、自宅で出来るお灸をくれる事がほとんどなので相談することをオススメします。

逆子が治った時に戻らないようにするためには?

早い段階で逆子が治った場合、また逆子になるリスクは避けたいですよね。100%これをやれば予防出来るというものはありませんが、冷えとストレスは逆子になりやすい要素となりますので食事面や服装に気を付けストレスを溜めないようにリフレッシュを心掛けましょう。

逆子の時の胎動の感じ方

赤ちゃんの胎動は大体19週~21週付近で感じることが多く、初期の胎動は腸が動いている感じで胎動だと感じない人も多いのですが徐々にポコポコとお腹に刺激が感じ始めます。

胎動は足が一番感じやすく元気よく内側から蹴られたような感覚があります。手だと少し刺激が弱くなりポコポコとした刺激が感じられます。背中が動いたときはゴロッとして平らな物が動いた感覚があります。あとは、お尻と頭は当たっている感覚が似ています。

赤ちゃんが成長するに当たり胎動も大きくなってきて、この動きは手かな?足かな?というのが判断出来る人も出てきます。妊娠7ヶ月を過ぎる頃には「キッキング」という足でお腹を蹴るような動きや「ローリング」という身体をぐるっと回すような大きな動き、「しゃっくり様運動」というしゃっくりをした時のような動きが出てきてきます。

8~9ヶ月頃はまだ子宮内にスペースがあり、羊水の中を動けるのでお腹のあちこちで胎動が見られます。ただ、逆子の場合は下腹部(子宮側)に強い蹴られるような反応が頻繁にある場合は逆子の可能性がありますが小さい刺激であれば頭や手が当たっているだけのこともあるので過剰に心配することはありません。

ただ、しゃっくりの感じる位置ですが、通常はお腹の下の方で感じますが逆子の場合はお腹の上の方で感じますのでしゃっくりの感じる位置を確かめてみると良いかもしれません。28週の時点で赤ちゃんがどういう向きになっているのかは知っておくと良いかもしれませんね。

胎動で赤ちゃんの性別診断が出来るって本当?

これは、医学的根拠も何もないですが、胎動が強く活発な動きは男の子の可能性が高い、優しい胎動で少しおとなしい場合は女の子という説もありますが実際は全く根拠がありません。

しかし、逆子で胎動の位置ばかり気にするよりかは男の子かな?女の子かな?と楽しみにしながら過ごすのも良いかなと思いますよ。エコーでも赤ちゃんの位置によっては分かりづらいこともあるので、そんな時はこういうので夫婦ご一緒にお楽しみ下さい。

胎動で赤ちゃんの性格診断

医学的根拠はないですが、胎動が強く活発な動きは元気で活発な子が生まれ、胎動が優しくおとなしい場合は優しくておとなしい子が生まれると言われています。あなたの赤ちゃんは活発ですか?それともおとなしいですか?今からどんな赤ちゃんが生まれてくるのか楽しみですね。

治療をご希望の方はこちら

横浜の産婦人科、助産院紹介

浅川産婦人科

産科診療時間:午前9時~12時

午後17時~19時

土曜日午後、日曜祝日休み

※予約制

電話番号:045-581-3541

045-581-3551

※午後の診察予約や各種教室の予約のお電話は月~金の9時~17時

住所:神奈川県横浜市鶴見区豊岡町22-15 (JR鶴見駅西口徒歩3分)

熊切産婦人科

診療時間:午前 8時30分~12時00分

午後 14時00分~17時30分

土曜 16時30分まで

日曜祝日休み

電話番号:045-571-0211

住所:神奈川県横浜市鶴見区豊岡町10−2

西村レディースクリニック

診療時間:午前 9時30分〜13時00分

午後 15時00分〜19時00分

水・日・祝休診

土曜午前診療のみ

電話番号:045-510-1515

住所:神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-27-4 ニッコーハイム鶴見中央1F

めぐみ助産院

診療時間:9時00分~18時00分

日曜祝日休み

電話番号:045-571-8503

住所:神奈川県横浜市鶴見区寺谷2丁目15−18

出産費用が出せない時は?

待望の赤ちゃんが出来た!!しかし、出産をするためにはお金も必要になってきますし、家庭によっては生活が厳しくなることもあります。

横浜市内でもそれぞれの区に福祉保健センターこども家庭(障害)支援課というところが設けられており、出産費用でお困りのご家庭でも安心して入院や出産が出来るように補助をしてくれるところが存在します。

赤ちゃんを産みたいけどお金がなくて困っているということであればお近くの福祉保健センターにご相談下さい。

神奈川県横浜市鶴見区

電話番号:045-510-1839

神奈川県横浜市神奈川区

電話番号:045-411-7113

神奈川県横浜市西区

電話番号:045-320-8467

神奈川県横浜市南区

電話番号:045-224ー8223

神奈川県横浜市港南区

電話番号:045-847-8457

神奈川県横浜市保土ヶ谷区

電話番号:045-334-6353

神奈川県横浜市旭区

電話番号:045-954-6173

神奈川県横浜市磯子区

電話番号:045-750-2490

神奈川県横浜市金沢区

電話番号:045-788-7772

神奈川県横浜市港北区

電話番号:045-540-2320

神奈川県横浜市緑区

電話番号:045-930-2432

神奈川県横浜市青葉区

電話番号:045-978-2457

神奈川県横浜市都筑区

電話番号:045-948-2321

神奈川県横浜市戸塚区

電話番号:045-866-8467

神奈川県横浜市栄区

電話番号:045-894-8959

神奈川県横浜市泉区

電話番号:045-800-2413

神奈川県横浜市瀬谷区

電話番号:045-367-5760

最後に

いかがでしたか?参考になる記事は見当たりましたか?私は1人でも多くの逆子でお悩みの方が帝王切開をせずに自然分娩で出産出来るようになる事を祈っております。そして、この記事を読んで下さった方が逆子について関心を持って頂けたら嬉しいです。